Großsteingräber und Grabhügel

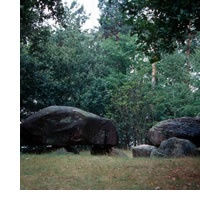

Zu den bekanntesten Denkmalen aus urgeschichtlicher Zeit gehören die Großsteingräber, auch Hünengräber genannt. Die noch nach über 4.000 Jahren von ihnen ausgehende Faszination ist sicher darin begründet, dass wir uns nur schwer vorstellen können, wie der steinzeitliche Mensch mit diesen tonnenschweren Findlingen umgegangen ist. Doch alle Experimente haben gezeigt, dass dies mit Werkzeugen und Hilfsmitteln möglich ist, die man bereits in der Steinzeit kannte.

Zu den bekanntesten Denkmalen aus urgeschichtlicher Zeit gehören die Großsteingräber, auch Hünengräber genannt. Die noch nach über 4.000 Jahren von ihnen ausgehende Faszination ist sicher darin begründet, dass wir uns nur schwer vorstellen können, wie der steinzeitliche Mensch mit diesen tonnenschweren Findlingen umgegangen ist. Doch alle Experimente haben gezeigt, dass dies mit Werkzeugen und Hilfsmitteln möglich ist, die man bereits in der Steinzeit kannte.

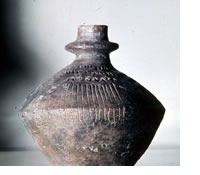

Die Großsteingräber dienten über längere Zeit, wahrscheinlich über Generationen, als Bestattungsplatz oder als ''Beinhaus''. Beigegeben wurden den Toten kunstvoll gestaltete, mit geometrischen Mustern verzierte Keramik, steinerne Waffen und Werkzeuge sowie Schmuck aus Muscheln, Bernstein oder - noch selten und daher besonders wertvoll - aus dem ersten Metall, dem Kupfer.

Die Großsteingräber dienten über längere Zeit, wahrscheinlich über Generationen, als Bestattungsplatz oder als ''Beinhaus''. Beigegeben wurden den Toten kunstvoll gestaltete, mit geometrischen Mustern verzierte Keramik, steinerne Waffen und Werkzeuge sowie Schmuck aus Muscheln, Bernstein oder - noch selten und daher besonders wertvoll - aus dem ersten Metall, dem Kupfer.

Etwa 80 dieser von Sagen umwogenen Denkmale gibt es noch heute im Emsland. Diese sind jedoch nur noch Ruinen der einst so imposanten Bauwerke. Nicht nur die Zerstörung während des 18. und 19. Jahrhunderts, auch der ''Zahn der Zeit'' hat in den Jahrhunderten seit der Erbauung unübersehbare Spuren hinterlassen. So ist der Erdhügel, der zu Vorzeiten die Steinbauten überdeckte längst verweht, die Decksteine sind vielfach in das Kammerinnere gesunken und von dem Trockenmauerwerk, das einst die Räume zwischen den Findlingsblöcken schloss, ist nichts mehr erhalten. Aber dennoch lohnt sich ein Besuch.

Der Übergang von der mittleren zur jüngeren Bronzezeit bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Bestattungssitte. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Sitte der Beisetzung unverbrannter Verstorbener zur Gunsten der geübten Sitte der Verbrennung auf Scheiterhaufen und Beisetzung der verbrannten Knochen in Urnen aufgegeben. Die Urnen wurden auf regelrechten ''Urnenfeldern'', also ausgedehnten Gräberfeldern beigesetzt. Über den Grabstellen warf man flache Hügel von geringem Umfang auf.

Der Aufbau eines solchen Grabhügels erforderte eine nicht unerhebliche Arbeitsleistung der damaligen Menschen. Um einen Grabhügel von ca. 20 m Durchmesser und 2 m Höhe aufzuwerfen, brauchte man rund 320 Kubikmeter Erdreich. Eine große Menge, die erst einmal mühsam aus einiger Entfernung herangeschafft werden musste. Allein dafür arbeiteten - wie man berechnet hat - fünf Männer 20 Tage lang. Um sich diese Arbeit zu erleichtern, benutzten die Menschen ab und zu auch schon vorhandene Grabhügel, die sie nach einer neuerlichen Bestattung einfach nur vergrößerten oder überhöhten.